Опубликовано на открытой версии “Позірку“ 22 сентября 2025 года в 10:10

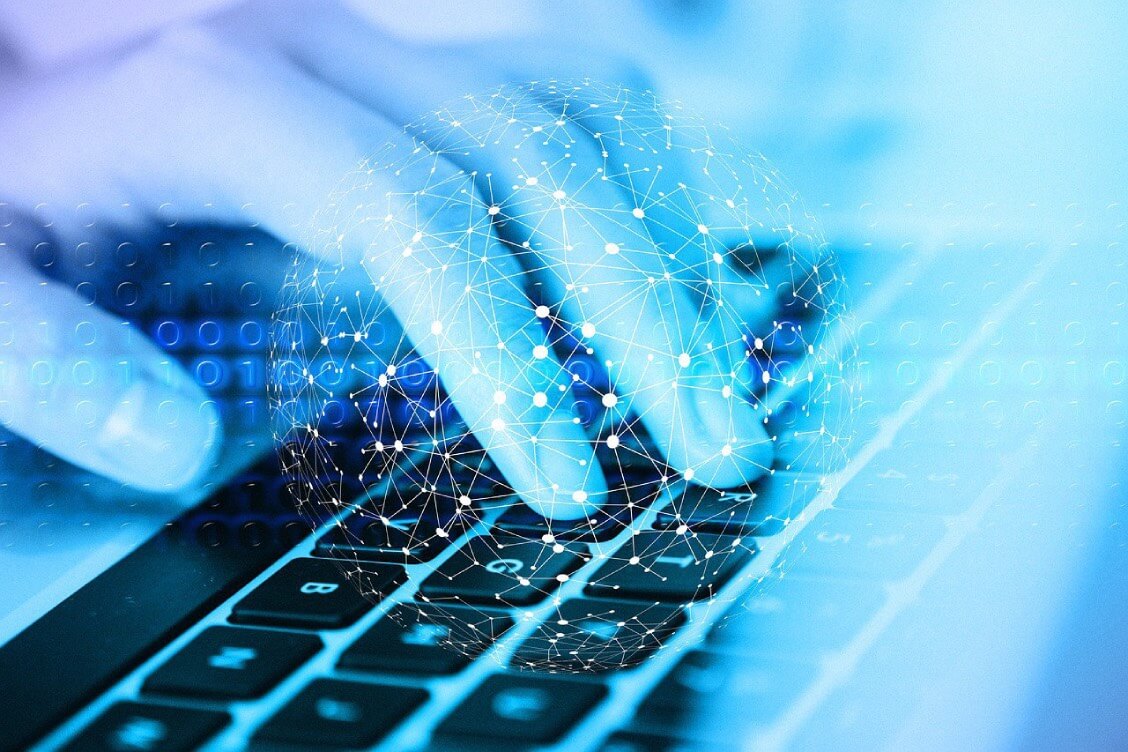

20 лет назад, 22 сентября 2005 года, Александр Лукашенко подписал декрет №12 “О Парке высоких технологий“. За это время ПВТ прошел путь от символа цифровой свободы и роста до сектора, зажатого одновременно внешними санкциями и внутренним политическим давлением. Сегодня ПВТ ищет себя в новых, серых реалиях белорусской экономики.

На момент создания ПВТ Беларусь только-только оправилась от кризиса 90-х и еще не столкнулась с энергетическими шоками, которые настигнут ее через несколько лет.

Экономика по-прежнему жила во многом за счет советского промышленного наследия, но уже была относительно открытой как на Восток, так и на Запад. Управление оставалось командно-административным, однако все активнее появлялись рыночные методы.

Идею цифровизации тогда, вероятно, принесли к Лукашенко как один из возможных “модных“ векторов развития.

Успех ПВТ объясняется рядом факторов. Сыграли роль и высокий уровень технического образования, и компетентностный потенциал специалистов, востребованных как внутри страны, так и за ее пределами.

Важным оказался и сам момент: глобальный рынок ИТ стремительно рос, и белорусские компании смогли встроиться в него относительно легко. При этом сектор не клянчил субсидии у государства — напротив, обещал рост налоговых поступлений и формирование новой прослойки обеспеченных граждан.

Бюрократия же в начале 2000-х, по всей видимости, смутно представляла, что такое цифровая экономика, и потому предпочитала туда попросту не вмешиваться.

Вероятно, это и стало определяющим моментом. Ведь если бы государство решило “помочь“ — как оно обычно делает с другими секторами, — результат вряд ли оказался бы столь впечатляющим.

Бурный рост и золотая эпоха

Затем начался крутой взлет белорусского ПВТ. На местный рынок зашли зарубежные компании, открывались офисы международных корпораций, а локальные команды быстро эволюционировали: от роли сервисных подрядчиков они переходили к созданию собственных продуктов. Именно в этот период мир услышал про EPAM и Viber — бренды, которые стали ассоциироваться с Беларусью не меньше, чем тракторы или Лукашенко.

Резкий рост зарплат сделал айтишника символом достатка и благополучия. Но, в отличие от бизнесменов 90-х, новая цифровая элита вызывала уважение: их успех был результатом собственных знаний и таланта. К тому же вход в ИТ оставался открытым — любой, кто готов учиться, мог попробовать себя в профессии.

Эффект оказался мультипликативным. Компании открывали курсы и лаборатории, самостоятельно и в вузах, готовя кадры быстрее и гибче, чем это делала неповоротливая система Минобразования. В Беларусь приезжали иностранные специалисты, а на горизонте появились первые “единороги“ — стартапы, оцененные в сотни миллионов долларов и купленные мировыми гигантами вроде Google.

Айтишные доходы формировали новое социальное поведение. Выросшее поколение, зарабатывавшее хорошие деньги, инвестировало их не вовне, а в обустройство собственной жизни внутри страны.

В столице возникали новые районы — Новая Боровая, Лебяжий, которые стали символами качественного жилья, современной инфраструктуры и иной культуры потребления. Люди, побывавшие за границей, требовали от застройщиков комфорта, от ритейлеров — разнообразия, а от сферы развлечений — нового уровня сервиса.

Со временем ИТ-решения стали проникать и в другие сферы. Появились проекты беспилотных тракторов, спутникового мониторинга удобрений, цифровые платформы для промышленности и торговли. Даже такие консервативные отрасли, как сельское хозяйство, начали воспринимать ИТ как нечто необходимое для эффективности.

Перелом 2020 года

Как и многое новое в современной белорусской истории, успех ПВТ натолкнулся на барьер 2020 года. Для тысяч молодых специалистов это стало первым серьезным столкновением с реальностью режима, о механизмах которого они имели смутное представление.

Взросление этих людей происходило в относительно “оттепельный“ период: ИТ-компании росли, заказы шли с Запада, страна была открытой, а политика оставалась где-то на периферии.

Но август 2020-го разрушил эту иллюзию. Людям с высокими зарплатами пришлось вместе с рабочими, бюджетниками, пенсионерами выходить защищать права и свое будущее. Многие заплатили за это дорого.

Результат оказался печальным: белорусское ИТ-чудо закончилось. Власть пребывала в уверенности, что именно ее решения создали этот сектор, а не то, что он вырос благодаря трудолюбию и отсутствию чиновничьего контроля. Поэтому расхождение политических взглядов молодых айтишников с официальной линией было воспринято высоким начальством особенно болезненно.

Началась массовая эмиграция. Кто-то уезжал в одиночку, другие — целыми командами, а некоторые компании закрывали офисы в Минске и целиком релоцировались в Польшу, Литву, Грузию, Германию или США.

ПВТ мельчал, а белорусский кризис стал драйвером развития ИТ в соседних странах. И это уже другая история.

Ситуация усугубилась в 2022 году, после начала широкомасштабной войны в Украине. Западные клиенты стали еще более массово сворачивать работу в Беларуси, страну покинули Wargaming, Flo и другие проекты, а EPAM значительно сократил присутствие. Экспорт ИТ-услуг резко уменьшился. Доля сектора в ВВП снизилась до 4,9%.

Тем не менее отрасль сохранила более 60 тыс. специалистов и сравнительно высокие зарплаты. Но сам рынок изменился: все больше компаний работают на Россию или в сферах с неясным правовым статусом — от iGaming и до криптовалютных сервисов.

При этом конкуренция на российском рынке жесткая, а правовые риски высоки, как показал пример с российской дочкой Wargaming.

Сползание в серую зону

ПВТ сегодня перестал быть витриной для западных инвесторов. Белорусские власти делают ставку на интеграцию с российским цифровым рынком и параллельно на официальном уровне развивают проекты в сфере криптовалют.

Декреты позволяют резидентам работать с токенами и блокчейном, а Нацбанк совместно с Россией готовит запуск цифрового рубля как инструмента обхода санкций и контроля транзакций.

Фактически сосуществуют уже два направления. С одной стороны, в ПВТ продолжают работать проекты и компании, ориентированные на открытый рынок, с другой — значительная часть уходит в серую зону: онлайн-игорный бизнес, криптотрейдинг и разработку схем обхода санкций.

Сегодня белорусский ИТ-сектор в целом и ПВТ в частности уже мало напоминают ту сферу, которая когда-то символизировала модернизацию и свободное дыхание экономики. Он работает в новых институциональных и правовых условиях, когда контакты с западными заказчиками полулегальны или вовсе невозможны и все больше компаний уводят свои проекты в теневую сферу.

Это, впрочем, неудивительно: если вся экономика функционирует в режиме “иногда не до законов“, было бы странно ожидать, что ИТ останется образцом прозрачности. Более того, белорусский сектор все активнее перенимает российскую модель, в которой обход санкций и сомнительные платежные схемы стали нормой.

Такой вектор лишь усиливает неопределенность. Новые проекты обретают все более мутный характер, риски растут, а горизонты развития — стремительно сужаются. Из драйвера будущего ПВТ все больше превращается в инструмент сиюминутного выживания в серой зоне экономики.